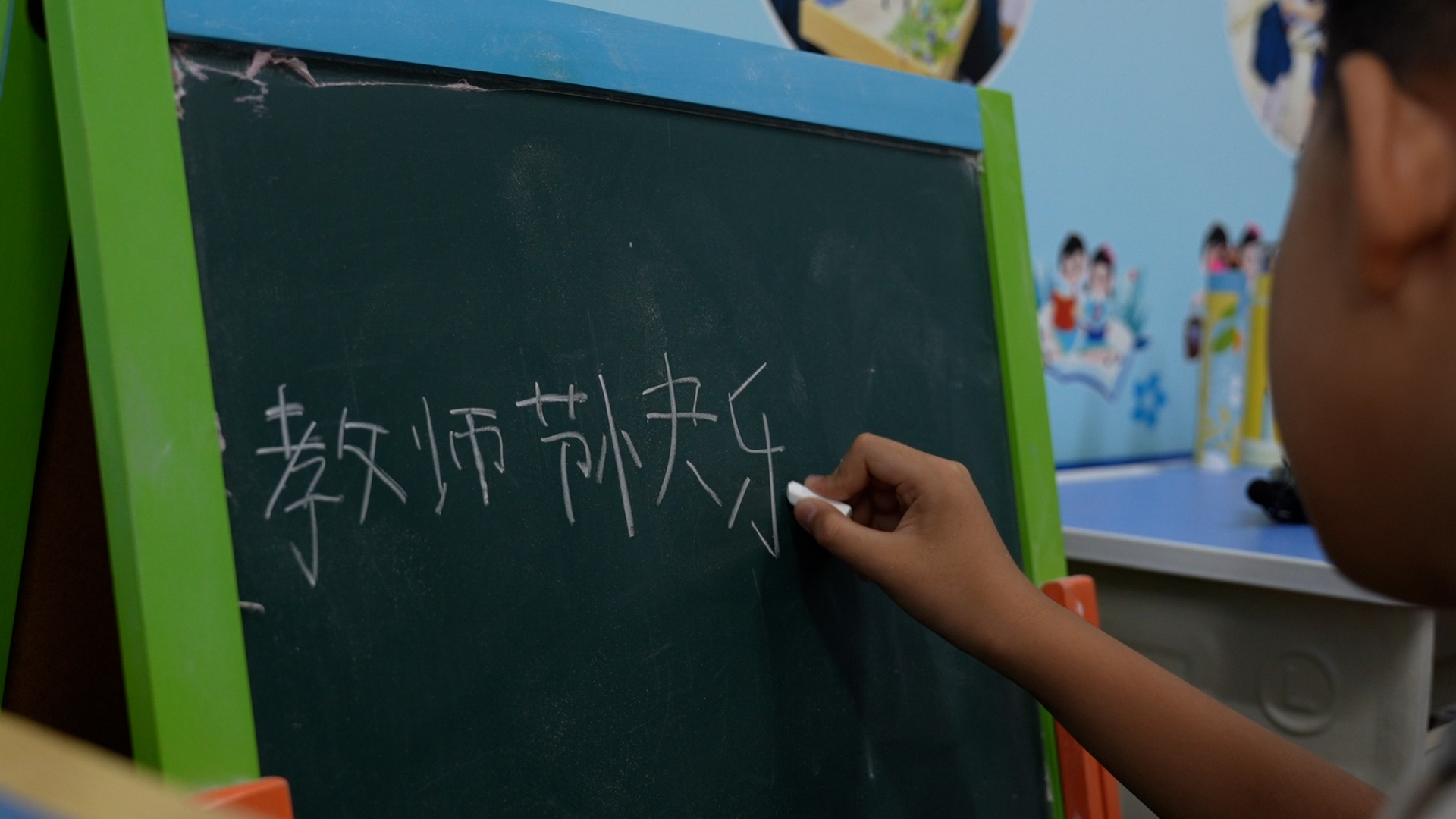

新华社南宁9月10日电(记者黄凯莹、覃广华)“老师,节日快乐!”教师节当天,在广西南宁市民族东小学四年级某班的课堂里,孩子们用稚嫩而有力的声音送上祝福。他们中间有一个声音来自一位“星星的孩子”。

孤独症谱系障碍儿童被称为“星星的孩子”,他们以社交沟通障碍、兴趣狭隘、行为重复刻板为主要特征,像离群的星星般独自闪耀。

“小锐(化名)在我的班上,他就是我的学生。”吴慧说,班里来了个“星孩”,她并没有觉得是“难题”或“负担”。

小锐是吴慧带的第三个在普通班就读的“星孩”,从一年级开始进入到她的班级。初来乍到时,小锐一犯错就容易情绪失控,躲进桌子底下。吴慧并未因他的“特殊情况”而放松要求,而是通过科学的方式引导他像其他孩子一样,认识错误,改正错误。

“他可以一点点学会表达、学会融入,老师和同学都不会区别对待他,只是需要多一点点耐心。”吴慧说,现在的小锐在校园里不仅能独立处理一般的学习和生活事务,情绪失控的次数也越来越少。

吴慧认为,做好融合教育的关键并非“特殊对待”,而在于“一视同仁”。

融合教育是指将对特殊学生的教育最大程度地融入普通教育,随班就读是当前融合教育的重要实践形式。为推动融合教育师资提质扩容,广西残疾人康复协会自2023年起开展融合教育康复指导师上岗培训,截至2025年8月共开展4期培训,培训468名融合教师。

“目前孤独症无法治愈,但可以通过科学康复来改善情况,社会融入是康复的关键方向之一。”广西壮族自治区妇幼保健院康复科主任邹林霞说,如果有一定能力的孤独症儿童能和正常儿童在同一个校园、同一个班级里生活和学习,可以有效促进他们的社交和情感发展。

南宁市民族东小学自1990年起开始实行普特融合教育,采用特教班与普通班随班就读并行的形式。学校现有特殊儿童37名,其中孤独症儿童5名。然而,这里的孩子们几乎不知道学校有个“特教班”,为大家熟知的名字是六(5)班。

在热闹的大课间活动现场,各班孩子聚集在操场上跟随台上的老师跑跑跳跳,六(5)班的孩子也在其中。“我们班只是教学方式方法上有些不同,其他方面跟学校其他班级都一样,按学校的时间表走,参加各项活动和评比。 ”六(5)班的班主任林美玲说。

这所学校每个年级都是4个班,而六(5)班像是一个“温柔的例外”。林美玲是一名特殊教育教师,从事特教工作已有12年。林美玲说,开展融合教育需要特教的专业知识和技能作为支撑,六(5)班其实是普通班和整个学校的融合教育的“资源中心”。“特教跟普教的老师也需要做好融合,为孩子做好‘因材施教’。”

小锐也曾因情绪欠佳离开普通班来到六(5)班就读了一年,林美玲与六(5)班的特教老师团队一同为小锐进行了个别化干预,小锐的情绪问题得到了很好的改善,经科学评估后回到了原班级就读。

在暂时离开的那一年里,小锐原班级的同学时不时地自发去看望他。在融合教育下,进步的不仅仅是像小锐一样的“星孩”,其他的孩子也得到了别样的成长。“ 他们会更耐心,更细心。”学校的心理老师石颖怡说,孩子们在与“星孩”的相处中的点滴收获,她都看在眼里。

一到课间,学校的心理辅导室就会变得很热闹。这里有卡通玩偶、沙盘游戏,布置得温馨又富有童趣。石颖怡在心理室时不时会接待孩子们护送来的“星孩”。“他们发现‘星孩’同学今天的情绪不佳时,会围在一起陪在他身边安抚情绪,再送到我这里来寻求帮助。”石颖怡说,孩子们把‘星孩’同学送进门后会一起安静地离开,因为他们知道“同学要跟石老师说秘密了”。

像这样温暖的故事,在校园里经常发生。投身融合教育的老师们以温柔而坚定的方式,让普通孩子学会 “看见差异”,也让“星孩”伸手触摸这个曾让他们感到陌生的世界。

配资操盘开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。